Des ghettos dans la nation

par Jérémy Robine

À partir de la victoire de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle, grâce au thème de l’identité nationale, un an et demi après les plus graves émeutes urbaines connues en France, cet article montre qu’il existe bien un conflit géopolitique à propos des enfants de l’immigration en France, c’est-à dire lié à la présence de nombreux Français descendants de migrants d’Afrique subsaharienne et du Maghreb et à leur regroupement dans des territoires de ségrégation. Des éléments très différents interagissent pour créer ce problème géopolitique. Ils concernent l’histoire de la nation française et son histoire coloniale, la réalité urbaine àl’échelle locale, ou se déroulent ailleurs dans le monde. Pour comprendre, il est nécessaire d’analyser le contexte politique, alors marqué par la guerre des mémoires, pour en venir aux émeutes de 2005, ce qui oblige à un détour par l’histoire des ghettos et amène enfin à étudier l’histoire de l’idée de nation en France et le problème des iden tités postcoloniales. Un ensemble cohérent se révèle au terme de ce parcours, à même d’expliquer le succès de la stratégie politique de Nicolas Sarkozy.

Abstract : The ghetto... and the nation

Against the backdrop of Nicolas Sarkozy’s winning the presidential election thanks to a campaign largely focused on national identity, and one year and a half after the most violent urban riots France has ever known, this article confirms the existence of a geopolitical conflict surrounding the children of immigration in France ; that is, the friction linked to the presence of numerous descendents of migrants from sub-Saharian Africa and Northern Africa, or Maghreb, and their accumulation in areas marked by segregation. Many different elementsinteract in creating this geopolitical problem. They include the history of the French nation and its colonialist past, the realities of urban life on a local scale, or events taking place elsewhere in the world. In order to shed light on the problem, it is necessary to analyze the former political context, then struggling with matters of historical interprÉtation, up to the riots of 2005, with a segue into the history of ghettos, and conclude with a study of the history of the concept of « nation » in France and the question of post-colonial identity. From these elements emerges a coherent whole which can serve to explain the success of Nicolas Sarkozy’s political strategy.

Article complet

les cartes sont en grand format. Dans certains cas, cela nuit à la présentation de la page web, mais pour tous, cela permet une meilleure lisibilité des cartes

Un an et demi après les plus graves émeutes urbaines connues en France autour de la question de l’identité nationale et de la proposition de création d’un ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale, son promoteur, Nicolas Sarkozy, est porté à la tête de la présidence de la République. Cet article souhaite montrer que, au-delà de la stratégie électorale d’un candidat, il existe bien un conflit proprement géopolitique à propos des enfants de l’immigration en France, et que la méthode géopolitique est pertinente pour l’analyser. L’article vise également à montrer que la stratégie de Nicolas Sarkozy s’inscrit dans ce conflit relativement sérieux, et bien plus ancien que la dernière campagne présidentielle, et, parce que la géopolitique est également une démarche citoyenne, que la stratégie de Nicolas Sarkozy a contribué à aggraver le problème géopolitique qu’elle a exploité.

Concrètement, il s’agit de l’ensemble de conflits politiques suscités en France par la présence de nombreux Français descendants de migrants venus d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, dont l’origine étrangère reste visible, c’est-à-dire des Noirs et des Arabes ; par leur regroupement de facto dans des territoires de ségrégation ; et, depuis la dernière campagne présidentielle, autour de l’« identité nationale » pour laquelle leur présence serait une menace. Toute analyse efficace de la source et du déroulement de ces conflits doit donner une large place aux territoires et, plus précisément, aux représentations de ces territoires et aux stratégies de pouvoir pour en prendre le contrôle et/ou celui de la population qui y réside.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de préciser explicitement que ce problème ne concerne que les Français maghrébins et noirs (les premiers depuis plus longtemps ; les seconds de plus en plus). C’est en effet aux seuls Noirs et Arabes que chacun pense lorsque la presse ou des personnalités politiques évoquent, par exemple, la « délinquance des immigrés », le « risque du communautarisme » ou les « ratés de l’intégration ». Par conséquent, les expressions « immigrés » ou « enfants de l’immigration » n’incluent pas dans cet article les Français issus des immigrations européennes, ni même les personnes d’origine asiatique, sauf exception signalée. En outre, il est largement consensuel de considérer que la présence en France des Français noirs et maghrébins est un effet de la colonisation (au sens large de la domination du monde par quelques nations européennes, incluant les traites) ; ils sont ainsi parfois désignés « enfants de l’immigration postcoloniale ».

De l’identité nationale aux ghettos... ou l’inverse ?

L’identité nationale dans la campagne électorale présidentielle et l’idée de nation en géopolitique

À l’occasion de la dernière campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a donc promis de créer un nouveau ministère, inédit, intitulé ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale. Auparavant, il avait à plusieurs reprises affirmé, d’une part, son désir de « parler de la nation » et, d’autre part, qu’il lui semblait nécessaire de créer un ministère rassemblant les compétences en matière d’immigration, dispersées dans plusieurs ministères (Affaires étrangères, Intérieur, Travail, Affaires sociales...).

| Discours de Nicolas SARKOZY - Montpellier, jeudi 3 mai 2007. Dernier meeting « Car cela faisait bien longtemps que l’on ne parlait plus de la France. Cela faisait très exactement depuis mai 1968 que la nation n’était plus à la mode. Progressivement, la nation avait fini par ne plus avoir aucune place en politique. On avait enseigné à la dénigrer, à la détester, à la haïr. Il y avait la repentance qui demandait aux fils d’expier les fautes supposées de leurs pères et même de leurs aïeux ou de leurs ancêtres. Il fallait expier l’histoire de France, il fallait expier les Croisades, les révolutions, les guerres, la colonisation. Tout, il fallait tout expier. (...) Nous devons être fiers de notre pays, de ce qu’il a apporté à la civilisation universelle, à l’idée d’humanité. Nous pouvons être fiers d’être les enfants d’un pays de liberté et de démocratie. Nous sommes les enfants de la patrie des Droits de l’Homme. Et nous pouvons légitimement faire partager cette fierté à nos propres enfants. Nous pouvons leur raconter l’histoire de France sans rougir. Nous pouvons leur raconter que tous les Français pendant la guerre n’étaient pas pétainistes (...) Nous pouvons raconter à nos enfants que, dans les colonies, les colons n’étaient pas tous des exploiteurs, que beaucoup d’entre eux n’ont jamais exploité personne et que si le colonialisme était un système porteur d’injustice et de violence, beaucoup de Français étaient partis dans les colonies en pensant sincèrement oeuvrer pour un projet de civilisation. (...) Oui, si je suis président de la République, j’en finirai avec le dénigrement de l’histoire de France et je demanderai que la France soit respectée pour ce qu’elle est, pour ce qu’elle a vécu, pour ce qu’elle a construit et pour ce qu’elle représente dans le monde. » |

Ségolène Royal a semblé lui emboîter le pas, en indiquant qu’elle était contre ce projet tout en admettant qu’il y avait effectivement besoin de valoriser la nation et l’appartenance nationale, sans verser dans le nationalisme :

| « Prônant une nouvelle fois une “France métissée”, Royal “dénonce l’amalgame de Nicolas Sarkozy entre l’immigration et l’identité nationale”, dénonçant les arrestations de sans-papiers ayant des enfants scolarisés. Mais, ajoute-t-elle à l’intention de ceux qui l’ont critiquée pour avoir évoqué cette question, “tout candidat à la présidentielle a la responsabilité de dire sa conception de l’identité nationale”, estimant qu’il s’agit “non pas de demander aux Français d’où ils viennent, mais où ils veulent aller”. “C’est un débat éminent qui ne souffre aucune polémique politicienne”, estime-t-elle. (...) Selon elle, “on peut être fier de son drapeau, de son pays, de sa nation et en même temps tourné vers les autres” [1]. » |

Finalement, Brice Hortefeux a été nommé ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement. La polémique déclenchée pendant la campagne électorale par le projet ne s’est pas éteinte pour autant, puisque aussitôt, à l’initiative de Gérard Noiriel, huit universitaires qui participaient au comité d’histoire de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration ont annoncé leur démission en signe de protestation. Protestations relayées et adoptées par de très nombreuses associations et personnalités (voir en annexe une pétition publiée par Libération).

Le coeur des reproches exprimés contre la création de ce ministère réside dans le fait que son intitulé associe « immigration » et « identité nationale », affirmant ainsi tout d’abord que la nation France serait confrontée à une menace, touchant particulièrement son « identité nationale », et que ce problème d’identité nationale que connaîtrait la France serait lié à l’immigration. La création de ce ministère aurait ainsi pour effet d’appuyer cette idée partagée par une partie importante des Français. Les immigrés sont par définition nés à l’étranger ; ils sont donc étrangers (en termes de nationalité), à l’exception d’un petit contingent de Français (naturalisés ou nés à l’étranger de parents français). De ce fait, ils ont peu à voir avec l’identité nationale. En fait, il y a un amalgame implicite entre ces immigrés et leurs enfants, qui eux sont nés en France et sont français de naissance selon la loi. Eux ont donc bien à voir avec l’identité nationale. Les termes mêmes par lesquels on les qualifie et les polémiques que cela déclenche en permanence le montrent : « nouveaux Français », « Français issus de », Français à part entière ou entièrement à part... C’est à eux qu’on pense en effet lorsqu’on évoque l’immigration, bien qu’ils ne soient pas des immigrés. Ainsi, la création de ce nouveau ministère accrédite l’idée que l’immigration poserait un problème d’identité nationale en ce qu’elle générerait de « faux » Français, ce qui implique d’assigner ad vitam aeternam à des Français une identité d’étrangers, au mépris de la loi et d’une tradition établie d’accueil dans la nationalité et dans la nation de tous ceux qui naissent sur le territoire, le fameux « droit du sol » (depuis 1993, ils doivent à leur majorité choisir d’être français).

Quoi qu’il en soit, les deux candidats qui, sans s’accorder sur le contenu, ont porté l’idée qu’il y avait en France un enjeu urgent à parler de la nation, à la nation, sur la nation, ont réuni au premier tour 57,5 % des suffrages dans une situation d’abstention historiquement basse. Si l’on ajoute les suffrages de Jean-Marie Le Pen, dont une grande partie au moins partage l’inquiétude quant au devenir de la nation, ainsi que ceux de Philippe de Villiers, on obtient le chiffre de 69,72 % des électeurs qui ont voté pour un candidat ou une candidate affirmant se préoccuper de l’identité nationale. Il semble donc indiscutable que s’est largement imposée la représentation selon laquelle la nation française est en difficulté, et selon laquelle ceci constitue un problème. Mais est-ce vraiment une surprise, deux ans après que le non l’a emporté lors du référendum d’adoption du traité constitutionnel européen, et cinq ans après l’élimination par Le Pen dès le premier tour d’un candidat socialiste de forte culture internationaliste ?

La nation est un concept fondamental en géopolitique, même s’il est difficile à manier parce que finalement assez peu étudié, en particulier dans une perspective comparatiste qui permettrait, comme l’écrit Yves Lacoste, de « tenir compte des caractéristiques particulières de chaque nation ». C’est que l’idée de nation n’est plus très à la mode depuis plusieurs décennies dans certains milieux en France. Ce qui lie politique et territoire, ce qui génère des représentations des territoires, c’est le fait que les individus et les groupes adhèrent à des identités qui pour la plupart sont en rapport étroit avec un territoire. La nation en est le parfait exemple : il n’y a pas de nation sans son territoire. Cette idée de la nation, l’identité collective d’un groupe en rapport avec son territoire, implique nécessairement la question du pouvoir sur ce territoire, et sur le groupe qui y réside et le décrète son territoire. « Dès lors qu’elle est formée dans un processus géopolitique, toute nation entend être dirigée par les siens, pourrait-on dire comme une maxime géopolitique fondamentale, selon Yves Lacoste [2], qui ajoute : Il n’est donc pas étonnant que l’idée de nation soit autant chargée de valeurs, surtout si elle est contestée ou menacée et si son territoire est disputé. » Ou encore, pour s’adapter au cadre français, si se diffuse dans la population l’idée, le sentiment, justifié ou non, qu’elle est menacée.

Or c’est précisément ce qui se passe en France, progressivement, depuis plusieurs années. Les Français issus de l’immigration et les conflits politiques suscités par leurs revendications (voile, mémoire, représentativité politique...) ou plus généralement par leur place dans la nation ne sont pas les seuls facteurs du sentiment de menace qui pèserait sur la nation. Les délocalisations industrielles et la faiblesse de l’État dans la mondialisation économique, la poussée de l’islam jihadiste ou la construction européenne et l’affaiblissement de son projet initial à mesure des élargissements successifs ont également leur part de responsabilité. L’histoire de l’idée de la nation française doit également être prise en compte pour comprendre pourquoi et comment le sentiment de menace se focalise sur les immigrés et leurs enfants français, et en particulier sur les Maghrébins musulmans et, plus récemment, sur les Africains subsahariens.

En tout état de cause, le problème géopolitique de la présence d’enfants d’immigrants postcoloniaux au sein de la nation française est dorénavant sérieusement posé. Mais il n’est ni nouveau ni simple. Il est nécessaire de retracer les évolutions politiques qui ont conduit la France à ce point, pour appréhender le problème dans toute sa complexité.

Le contexte de la « guerre des mémoires »

La campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle, à propos de laquelle il avait déclaré qu’il irait chercher les électeurs du Front national « un par un » si nécessaire, s’inscrit dans le contexte de ce qu’on a appelé la « guerre des mémoires », et dont les moments essentiels ont tous eu lieu pendant l’année 2005 :

– La publication en janvier de l’appel des « Indigènes de la République » (« Appel pour les assises de l’anticolonialisme postcolonial »), mouvement qui trace un lien de similitude (et non d’identité) entre l’oppression coloniale d’une part et les discriminations raciales actuelles et les ghettos d’autre part, au travers de l’idée du « continuum colonial », que j’ai étudiée de façon détaillée en 2006 dans Hérodote [numéro 120].

– La polémique née de la loi du 23 février 2005 qui disposait que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ».

– La publication de l’ouvrage La Fracture coloniale sous la direction de P. Blanchard, N. Bancel et S. Lemaire [2005], dont les thèses centrales sont d’abord que la France serait toujours dans le « déni » de son passé et de son histoire coloniale, laquelle serait parfaitement méconnue des élèves sortant du lycée, ensuite que, depuis 2000, des élus locaux et des groupes de pression tentent d’imposer une mémoire valorisant la colonisation, au travers de projets de musées et de monuments notamment, et enfin que les Français issus de l’immigration provenant de l’ex-empire feraient d’eux-mêmes le lien entre leur situation actuelle et la situation coloniale, évoquant « un passé qui ne passe pas ».

– La réactivation, dans le cadre des émeutes de l’automne, de la loi prise pendant la guerre d’Algérie et permettant d’imposer le couvre-feu (cf. infra).

– Les premières prises de position contre la « repentance » de Nicolas Sarkozy, tandis que Jacques Chirac tentait vainement d’obtenir la signature d’un traité d’amitié d’un Abdel-Aziz Bouteflika intransigeant et multipliant les déclarations sur le « génocide culturel » commis selon lui par la France en Algérie.

Ceci se déroulant, il faut le rappeler rapidement, dans un contexte intérieur très tendu, entre les déclarations du ministre de l’Intérieur sur la « racaille » et le « Kärcher », la polémique sur les expulsions d’enfants scolarisés et la mobili sation de RESF (Réseau Éducation sans frontières), et enfin les incendies des hôtels meublés à Paris.

Plus généralement, on a assisté depuis la fin des années 1990 à un mouvement large et croissant de revendications mémorielles, exigeant la reconnaissance de faits historiques en particulier - concernant les traites, l’esclavage et la colonisation -, leur condamnation solennelle et leur commémoration officielle. La stratégie employée par les groupes mémoriels consiste à diffuser une représentation des identités individuelles et de l’identité d’un groupe qui n’accorde pas à ses membres une position de dignité dans l’humanité et dans la nation. Cela permet ensuite de revendiquer, au nom de ce groupe et de ses membres, la reconnaissance de leur dignité. Ce processus implique de désigner le groupe majoritaire de l’espace ou du territoire dans lequel on s’inscrit comme responsable du déni de dignité, dans le passé comme dans le présent. Ces groupes militants tentent de dénoncer, comme autant de crimes actuels qui prolongeraient les crimes historiques, d’une part, l’absence ou l’insuffisance de reconnaissance et de commémoration officielles de ces crimes passés, et, d’autre part, leur perpétuation sous d’autres formes débusquées dans les relations internationales inégales, les discriminations raciales, la ségrégation ou même l’« islamophobie » Ces militants transposent donc des phénomènes passés qui se sont déroulés sur des territoires particuliers et dans un tout autre contexte à un autre territoire, celui de la France d’aujourd’hui.

Ces représentations quant aux territoires des ghettos (cf. infra) et quant aux identités des populations qui y résident sont donc les instruments de stratégies géopolitiques et donnent lieu à d’importants conflits. Ces stratégies d’identification mobilisent des représentations de soi et des autres qui demandent de raconter les histoires, celle des différents groupes que l’on souhaite distinguer et celle des rapports qu’ils entretiennent entre eux. Certaines mémoires, se référant à des événements plus ou moins lointains et à des durées plus ou moins longues, sont ainsi réactivées ou même recréées, et entrent en conflit les unes avec les autres et parfois avec l’histoire universitaire (ou les histoires universitaires, dans bien des cas). Les exemples ne manquent pas pour illustrer cela. L’histoire de la période de la domination coloniale en Algérie est ainsi l’objet de lectures très différentes. Ainsi des militants souhaitent imposer l’idée que, tant durant la longue conquête coloniale qu’ensuite, la société algérienne fut dans son ensemble hostile et résistante. Ils invoquent les personnages d’El-Mokrani et de Cheikh Ahedad, et autant de faits ponctuels de rébellion qu’ils le peuvent. L’enjeu est de représenter les Algériens comme toujours insoumis, dans le but d’influer sur les perceptions actuelles des Français descendants d’Algériens. Un autre cas concerne l’esclavage et les traites. L’« affaire Pétré-Grenouilleau » [3], au-delà de la polémique sur les chiffres des différentes traites, a porté avec insistance sur la capture des esclaves. La controverse était de savoir si les esclaves avaient été capturés par les Européens ou bien s’ils avaient été vendus par d’autres Africains. L’enjeu ici est finalement de considérer soit que la responsabilité de l’esclavage et des traites porte exclusivement sur les Européens, soit qu’elle est partagée, avec l’idée sous-jacente que la situation défavorisée des Noirs en France et dans le monde est le produit de cette histoire. Enfin, le mouvement afrocentriste tranche arbitrairement une question historique non réglée, celle de savoir si les Égyptiens, du moins à l’époque des premières dynasties, étaient des Noirs. Ils s’appuient sur un petit nombre de fresques représentant des Égyptiens au type négroïde pour affirmer que les Noirs ont fondé la première grande civilisation, et, à l’extrême, qu’un de leurs pharaons, Akhénaton, a fondé la première religion monothéiste (et la seule qui soit vraie, bien entendu), passant une alliance avec Dieu, alliance ensuite usurpée à leur profit par les Juifs inventeurs à cet effet de la malédiction de Cham, selon « Kémi Séba », le leader de la tribu KA [4]. Ici, l’enjeu est de renverser la représentation des Noirs comme peuple historiquement dominé et moins développé, pour en faire un peuple au contraire en avance, et victime de la jalousie et de la fourberie de tous les autres, dans l’ordre : Juifs, chrétiens et musulmans.

L’apparition de ce vaste mouvement de revendications mémorielles a d’importantes conséquences sur le plan des identités que ces militants assignent aux membres du groupe qu’ils prétendent défendre et, par ricochet, aux membres du groupe auquel ils sont opposés. Au-delà même des mouvements mémoriels, tous les mouvements qui affirment défendre une minorité considérée comme dominée doivent d’abord la définir d’une façon particulière : les musulmans, ou les Arabes, ou les Noirs, ou tous les enfants d’immigrés, ou les descendants de colonisés... À l’identité ainsi assignée au groupe « victime » correspond d’abord un territoire de référence : celui sur lequel s’est déroulée l’histoire mobilisée, celui de l’islam, ou encore celui que les migrants ont dû, ou ont choisi, de quitter... Ce territoire n’est donc pas celui où vivent actuellement les militants ni celui où se déroule actuellement le conflit de mémoire. Il s’agit d’un territoire virtuel, reconstruit, qui n’existe pas ou plus, et qui souvent n’a jamais existé tel qu’il est représenté aujourd’hui. De même, l’identité du groupe majoritaire et « coupable » est déterminée par référence au conflit ancien qui s’est déroulé ailleurs et qui a été choisi pour définir l’identité des « victimes » : ce sont les anciens colons européens lorsque les militants se sont focalisés sur l’histoire coloniale, ou bien les anciens esclavagistes européens lorsqu’ils se sont focalisés sur les traites, ou encore les chrétiens et les Juifs pour ceux qui se sont focalisés sur l’« islamophobie ».

On assiste donc à l’apparition récente de militants se référant aux traites ou à la colonisation afin de dénoncer une supposée continuité d’oppression depuis l’esclavage ou la conquête coloniale jusqu’à aujourd’hui, et ce malgré l’extrême différence des situations en termes de majorité et de minorité ou encore d’égalité ou d’inégalité juridiques, et qui invoquent des situations très précises qui se sont déroulées il y a longtemps sur des territoires tout aussi précis, extérieurs au territoire de l’ancienne métropole coloniale. Les scènes invoquées sont souvent parmi celles qui ont le plus marqué l’imaginaire des Français, en particulier lorsqu’elles évoquent la guerre d’Algérie. Leur projection sur les situations françaises actuelles est le coeur de la stratégie des militants et groupes qui en sont à l’origine. Il s’agit d’établir un lien de similitude (et non de simple reproduction) entre des situations actuelles à l’échelle urbaine (ségrégation), nationale (discriminations, défaut de représentativité politique) ou mondiale (politiques antimigratoires, rapports commerciaux et diplomatiques inégaux, dette, guerres) et des situations anciennes qui couvraient des territoires variables et qui ont aussi connu des durées différentes (la colonisation comme phénomène de domination planétaire de l’Europe, mais aussi dans ses déclinaisons nationales et locales, les traites et l’esclavage, l’apartheid...).

Il n’est pas possible de retracer dans cet article la genèse de ces mouvements, qui doivent beaucoup à l’exemple juif ashkénaze à propos de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre le négationnisme. Disons simplement que la première étape a été la non-commémoration du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998, qui a suscité, dans le contexte favorable de l’éphémère « effet Coupe du monde », un mouvement d’opinion et de lobbying qui a abouti au vote de la Loi Taubira en 2001, juste avant que la séquence 11 septembre 2001 - 21 avril 2002 marque un retournement radical du contexte politique. Celui-ci est devenu bien plus hostile, marqué par la présence de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, l’inquiétude quant aux « cellules dormantes » d’Al-Qaida dans les ghettos, la mobilisation contre la guerre en Irak et enfin la seconde grande crise du voile islamique. Ce contexte a eu pour conséquence de priver les revendications mémorielles d’espace politique et médiatique d’expression, et donc de les maintenir sous silence. Du fait de ce contexte hostile aux revendications de type antiraciste en général et du silence imposé par la focalisation médiatique sur d’autres sujets, les groupes portant des revendications mémorielles se sont radicalisés. Et, surtout, seules les expressions radicales ont pu surmonter l’obstacle que constituait le contexte politique. Le mouvement des Indigènes de la République, le CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et la Tribu KA, dans des registres différents, en ont marqué le réveil en 2005.

L’offensive mémorielle impliquant d’une manière ou d’une autre une mise en accusation (partielle ou radicale) de la nation a donc été initiée par le discours de Jacques Chirac à l’occasion de la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’ en 1995 ; elle s’est étendue entre 1998 et 2001 au problème de l’esclavage, des traites et de la colonisation des Antilles, puis s’est généralisée à l’ensemble de ce qu’on pourrait désigner, faute de mieux, comme les « minorités ethnoculturelles » en France en 2005. La repentance était déjà critiquée en 1995, mais la puissance intimidatrice de la Shoah limitait fortement les protestations. Christiane Taubira rapporte que la loi sur l’esclavage a été bien plus difficile à faire passer. Mais les demandes de repentance vis-à-vis de la colonisation, en particulier à propos de l’Algérie, qui reste une question très sensible, ont été pour beaucoup de Français, semble-t-il, la goutte de trop. Concernant les Indigènes de la République, c’est en tout cas la particularité du cas franco-algérien, associée à la radicalité formelle du texte lui-même qui affirmait que « la France reste un État colonial ! » et que « la décolonisation de la République reste à l’ordre du jour ! », qui peut contribuer à expliquer la levée de boucliers suscitée par l’appel et plus tard le succès du discours antirepentance de Nicolas Sarkozy et son projet de valoriser l’« identité nationale » (cf. infra).

Les émeutes de 2005

Mais ces éléments ne suffisent pas à expliquer la manifestation nouvelle d’une large adhésion à un discours s’inquiétant des menaces sur la nation française dans les mois qui ont précédé l’élection présidentielle. Certes, l’incapacité de la gauche, ce qui fut peut-être une erreur stratégique, à porter le débat sur les questions économiques et sociales, et à contrer le discours sur le pouvoir d’achat de Nicolas Sarkozy, est un des éléments importants pour comprendre le déroulement et l’issue de la confrontation électorale. Aux élections législatives, quelques semaines plus tard, le Parti socialiste a réussi pourtant une performance en termes de score (27 %), mais surtout en réussissant brusquement un recentrage du débat, autour du thème de la « TVA sociale ». Il me semble que l’élection présidentielle a été un moment important de la vie politique française en ce sens qu’une grande partie de la population ressentait le besoin d’exprimer solennellement son refus de voir la nation française systématiquement dénigrée, comme dans une sorte de catharsis nécessaire. Comme si une limite avait été atteinte. L’habileté de Nicolas Sarkozy comme de Ségolène Royal a été de le comprendre. Mais, sur ce terrain, elle était d’emblée désavantagée, la gauche étant mal à l’aise à propos de la nation depuis l’affaire Dreyfus, malaise renforcé par l’histoire de Vichy et celle de la guerre d’Algérie (cf. infra).

Il me semble que la limite avait bien été atteinte, non pas directement dans le conflit à propos des identités et de la nation et de son histoire, mais à propos des quartiers-ghettos [5], à l’occasion des émeutes de novembre 2005. Alors qu’immédiatement après les émeutes plusieurs ouvrages sont parus, aujourd’hui on n’entend et on ne publie plus grand-chose à propos de cet épisode, sauf quelques personnes, surtout des militants et quelques journalistes, qui rappellent de temps à autre qu’aucune des « causes » des émeutes n’a disparu. Dans l’ensemble, l’impact de cet événement n’est pas suffisamment pris en compte. Cela tient certainement au désir de ne pas « stigmatiser » encore plus les jeunes issus de l’immigration et vivant dans les quartiers-ghettos en les présentant toujours comme un danger.

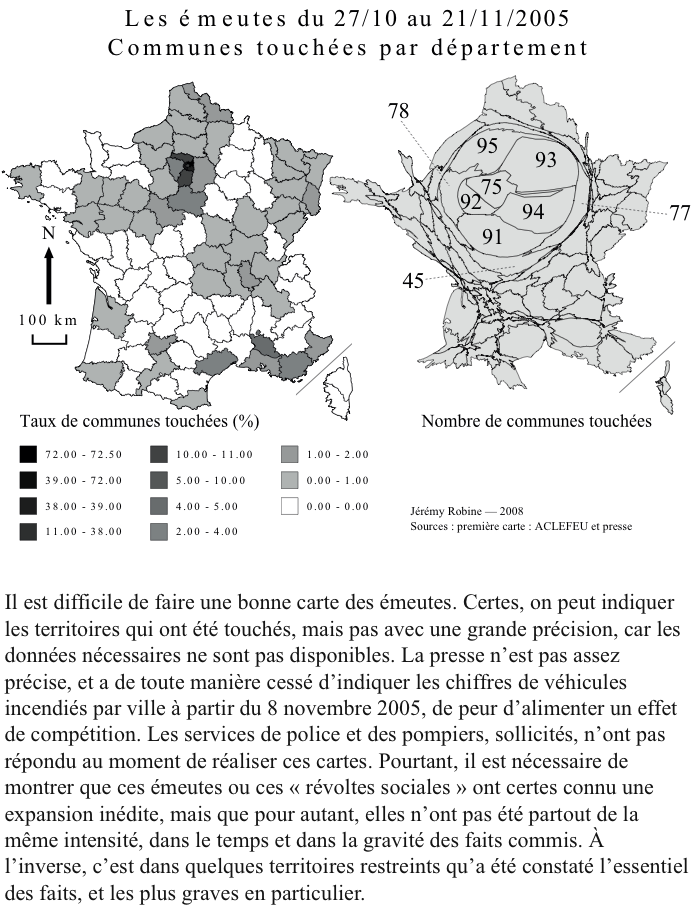

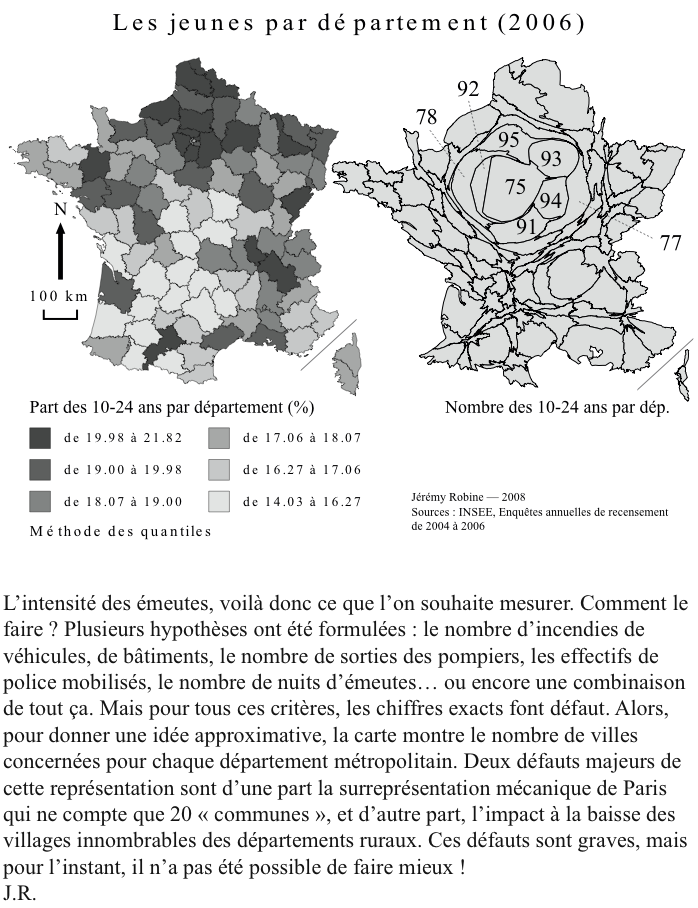

Quoi qu’il en soit, et sans égrener une nouvelle fois le bilan matériel de ces événements, il est utile d’insister sur l’impact psychologique qu’ils ont eu. La France a vécu trois semaines durant avec des images spectaculaires, évoquant au journal télévisé de 20 heures des scènes d’insurrection ou de guerre civile aux portes de la capitale et des plus grandes villes. Plus de vingt régions ont été concernées. Tout à coup, la menace intérieure est devenue extrêmement précise. Outre deux des trois adolescents de l’affaire initiale et deux personnes victimes de faits divers, personne n’est mort dans ces confrontations, mais, à de nombreuses reprises, il s’en est fallu de peu lorsqu’un bus a été incendié avec une passagère à l’intérieur ou lorsque, à La Courneuve (cité des 4 000 ; Seine-Saint-Denis) et à Grigny (La Grande Borne ; Essonne), des tirs à balles réelles (par opposition à la grenaille) ont visé les forces de l’ordre.

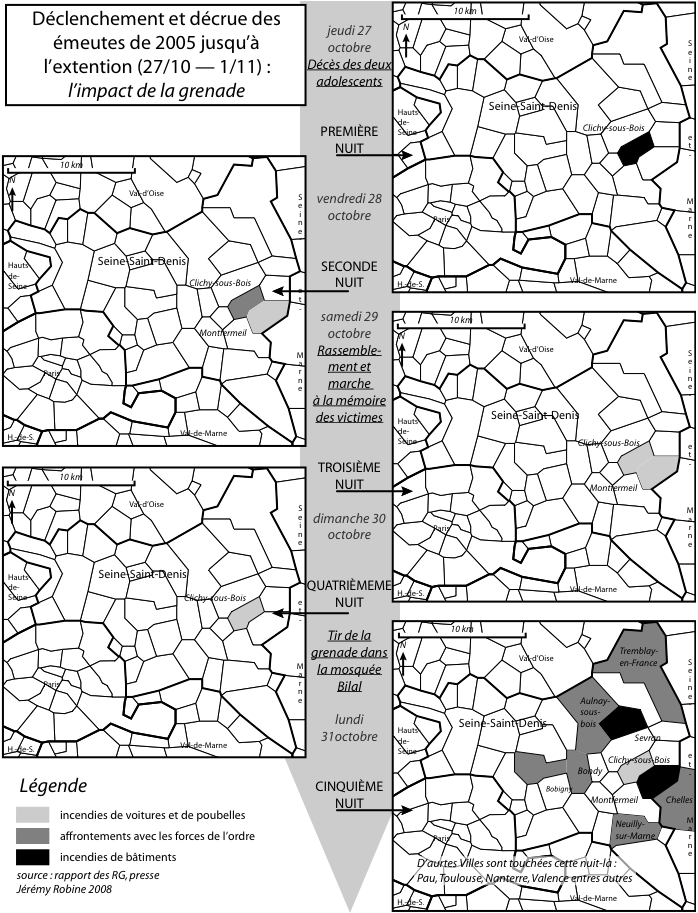

Ces émeutes ont été un moment où l’accumulation et la crispation, des années durant, d’un contentieux entre les habitants des quartiers-ghettos, ou une partie d’entre eux, et le reste de la société ont atteint un point de basculement dans la violence généralisée, à la faveur d’une succession d’événements qui, pris isolément, ne justifient pas cette explosion, à savoir la mort de deux adolescents dans une situation impliquant la police, ce qui arrive peut-être une fois par an environ, et l’envoi d’une grenade lacrymogène dans une mosquée, ce qui n’était certes jamais arrivé auparavant.

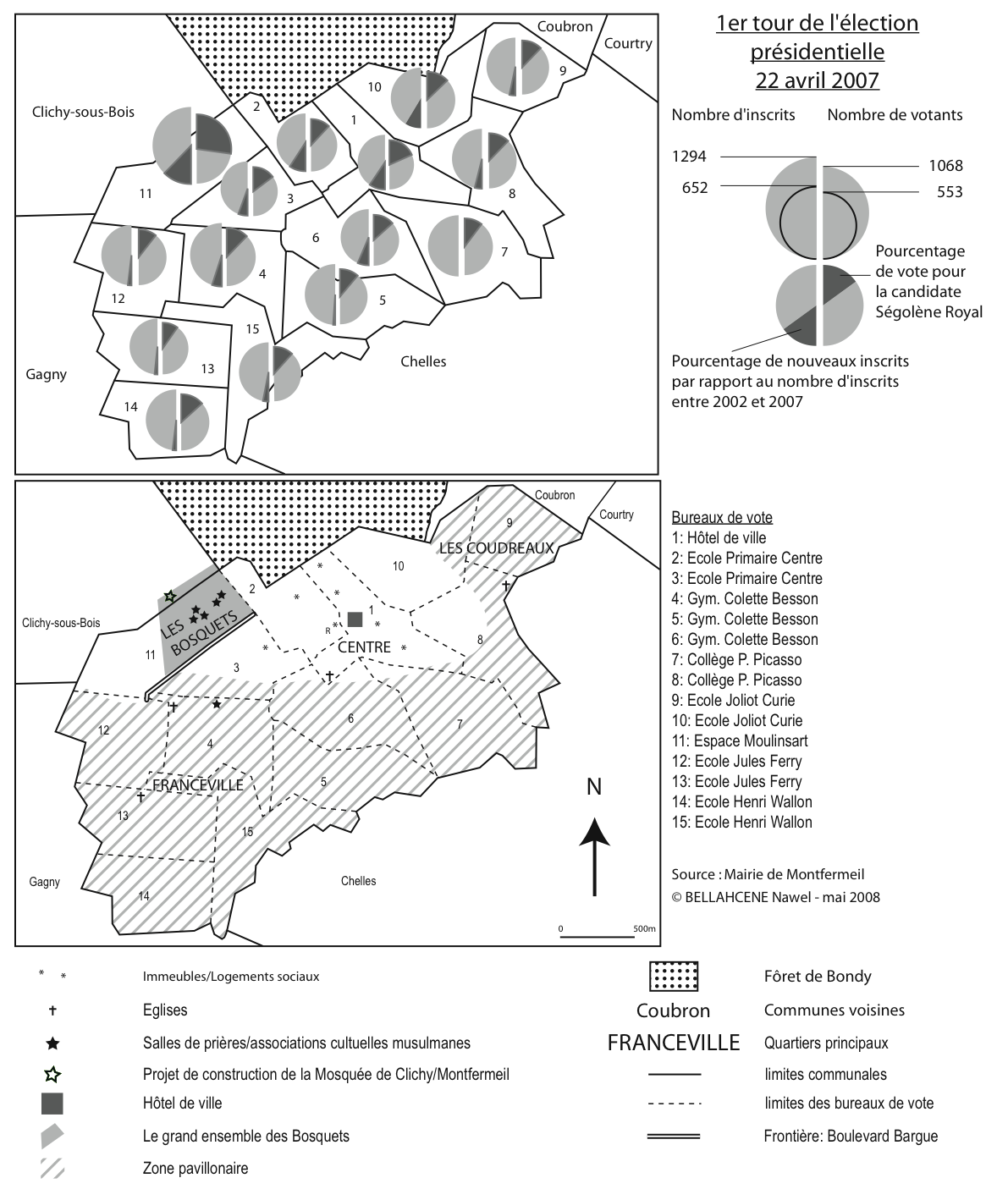

L’effet de ces émeutes a également été déterminant pour la gauche. Elles ont suscité des phénomènes comme le succès du « Bondy Blog [6] » ou le mouvement ACLEFEU [7], qui a été sous les feux de la rampe médiatique pendant plusieurs mois en 2006, à propos de son tour de France et des « cahiers de doléances » alors récoltés, dont j’ai personnellement rédigé, sous le contrôle des membres du collectif, la plus grande partie de la synthèse qui a ensuite été remise aux groupes parlementaires et au président de la République Jacques Chirac. Elles ont surtout déclenché un mouvement d’inscription sur les listes électorales puis de participation aux élections présidentielles sans précédent. Ces nouveaux électeurs, souvent en âge de voter depuis plusieurs années, ont massivement soutenu Ségolène Royal, comme le montre l’exemple de Montfermeil, commune voisine de Clichy-sousBois d’où sont parties ces grandes émeutes. Cette commune est caractérisée par un clivage très marqué entre deux types d’habitat : des cités dégradées, dont notamment le grand ensemble des Bosquets, et des zones pavillonnaires. C’est aux Bosquets que les nouvelles inscriptions ont été les plus nombreuses. La carte ci-dessous, réalisée par Nawel Bellahcene [8], montre la forte corrélation entre les scores de Ségolène Royal et les hauts taux de nouvelles inscriptions, phénomène particulièrement sensible aux Bosquets. La seconde carte ne montre malheureusement pas de phénomène similaire à Clichy-sous-Bois, dont les cités sont en partie mitoyennes du grand ensemble.

Pour comprendre pourquoi ce basculement dans la violence a été possible, il faut revenir sur la formation des quartiers-ghettos, mais aussi sur certaines évolutions du contexte géopolitique mondial depuis vingt ou trente ans.

Les ghettos... et le reste du monde !

La genèse des ghettos, décennies 1950 et 1960

Le premier temps et le premier niveau d’analyse du problème politique posé par la présence en France d’une part importante de Français noirs et maghrébins sont la période des années 1970 à 1981 et le niveau local. C’est à ce moment et à ce niveau que la réflexion a d’abord été menée, car c’est à ce moment et à ce niveau qu’apparaissent d’abord des problèmes, qui pour être compris impliquent de changer, ensuite, de niveaux d’analyse spatiale et temporelle. Sur le plan méthodologique, il est important de s’attarder sur les processus politiques et géopolitiques. Il faut pour cela repartir d’un chronologie précise, car la mémoire n’est pas sûre, et les chercheurs comme les militants ont tendance, après coup, à retracer de façon approximative l’enchaînement des événements ou leur importance dans le contexte où ils ont eu lieu, et nous en avons là un excellent exemple.

Il est d’usage d’affirmer que la crise économique, et la désindustrialisation et le chômage qu’elle a produits, sont les causes des problèmes de racisme, de violence ou de délinquance et de dégradation des relations sociales dans les quartiers-ghettos. Mais c’est faux, car des problèmes graves se posaient bien avant le premier choc pétrolier. La majeure partie de la France et des Français n’étaient pas concernés, mais dans les grands ensembles, largement investis par les familles maghrébines dont le regroupement a commencé bien avant son officialisation en 1975, les problèmes de cohabitation sont quotidiens. Raymond Guglielmo et Brigitte Moulin ont exposé dans le numéro 43 d’Hérodote [1986] que la « sarcellite » apparaît dans la presse dès le début des années 1960 pour désigner l’ensemble des problèmes des grands ensembles - dont la construction sera officiellement arrêtée début 1973, avant le choc pétrolier donc, mais continuera en fait jusque dans les années 1980, avec des unités plus réduites (1 000 logements maximum pour les agglomérations de moins de 50 000 habitants ; 2000 logements maxi-mum pour les autres, avec au maximum 50 % de HLM) [9].

L’année 1973 est cruciale. Le 5 avril 1973, une circulaire d’Olivier Guichard, ministre de l’Équipement, met fin à la construction des grands ensembles. La circulaire « Barres et Tours » vise à empêcher la réalisation des formes d’urbanisation désignées sous le nom de grands ensembles ; elle incite également à lutter contre les tendances à la ségrégation qu’entraîne la répartition des diverses catégories de logements entre les communes des agglomérations urbaines. En juin 1973, Robert Lion, directeur de la construction, installe le groupe de réflexion « Habitat et vie sociale », chargé de l’amélioration des relations sociales dans les grands ensembles, qui dresse un sombre constat : pauvreté et atomisation de la vie quotidienne, faiblesse des structures sociales locales, ségrégation interne entre les groupes les plus pauvres et les groupes qui attendent pour épargner en vue d’une accession ultérieure à la propriété individuelle, ghettoïsation des jeunes. En 1973, et en fait dès la fin des années 1960, l’essentiel des problèmes posés par les grands ensembles a été identifié.

Dans les lieux de concentration des familles immigrées maghrébines (puis subsahariennes), les phénomènes de délinquance apparaissent également dans les années 1970, au point par exemple qu’en 1970 est institué au niveau gouvernemental un Comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance présidé par Alain Peyrefitte, qui rend ses conclusions dans un rapport intitulé « Réponses à la violence ». Après avoir diagnostiqué l’apparition d’un sentiment généralisé d’insécurité, le rapport préconise un redéploiement des forces de police et de gendarmerie afin d’« accroître la densité des forces de sécurité dans les zones nouvelles d’urbanisation, où leur absence est gravement ressentie ». Le rapport prône la création de petits postes de quartier en vue d’un îlotage généralisé s’intégrant dans un ensemble de mesures pour améliorer les relations entre la police et les citoyens. Il souligne les dysfonctionnements inhérents aux grands ensembles.

Revenons encore à 1973. C’est l’année où Albin Chalandon lance la politique d’accession à la propriété de maisons individuelles après avoir déclaré à propos des grands ensembles que « [...] les tensions et les ségrégations sociales, les frustrations individuelles, les agressions idéologiques qui s’y développent risquent de susciter une véritable crise urbaine dans les agglomérations les plus importantes, qui s’imposerait alors comme un des problèmes majeurs de notre société » (cité par Raymond Guglielmo et Brigitte Moulin dans l’article du numéro 43 d’Hérodote). Cette politique aura pour résultat d’aggraver la situation, dans la mesure où elle permettra le processus de ghettoïsation, que l’on peut définir comme le fait que seuls restent dans les grands ensembles de plus en plus dégradés ceux qui ne parviennent pas à les quitter, ceux qui y sont donc de fait (et non de droit) assignés à résidence. En effet, progressivement, il ne reste plus, dans les grands ensembles, que les Maghrébins et les Français d’ascendance européenne les plus pauvres, souvent au chômage, auxquels viennent désormais s’ajouter les familles venues d’Afrique subsaharienne.

Rapidement ces grands ensembles acquièrent mauvaise réputation, et il devient infamant d’y résider. Pourtant, ils ont permis de mettre fin aux bidonvilles et de réduire l’habitat insalubre. Alors que la France était confrontée à une grave crise du logement, sur laquelle il n’est pas possible de revenir ici, les grands ensembles ont d’abord représenté un progrès important pour de nombreuses familles, ouvrières ou non, issues ou non de l’immigration. Les conditions mêmes de la production de ces logements sont pour une grande part responsables de la mauvaise situation décrite dès les années 1970, en raison de leur localisation (ils sont mal desservis et parfois éloignés de toute zone d’emplois et ne sont guère équipés de services) comme sur le plan de la qualité de la construction (type et qualité des logements, taille des unités...). L’aide au logement et le fonctionnement des prestations sociales constituent un autre facteur explicatif : face au chômage et aux impayés, les OP-HLM ont fait le choix de privilégier les familles solvables, c’est-à-dire les familles nombreuses dont les revenus sociaux étaient suffisamment importants pour garantir au moins partiellement le paiement du loyer.

Les ghettos aujourd’hui

L’intérêt de revenir aux faits c’est aussi qu’ils montrent, dans le cas des enfants de l’immigration, à quel point le problème est territorial. Alors que l’approche de la politique de la ville est aujourd’hui très contestée au profit par exemple de dispositifs comme des discriminations positives, il est crucial de bien comprendre la genèse même du problème. Cela est crucial car, malgré un important brouillage produit par l’ajout ultérieur de griefs différents entre Français « de souche » et Français issus de l’immigration (cf. infra), il est manifeste que le problème de la ségrégation dans des quartiers dégradés et souvent enclavés reste la principale source des problèmes qui se posent à propos des enfants de l’immigration. Les textes des groupes de rap comme les discours des militants, associatifs ou politiques, en attestent.

Ce problème de la ségrégation en France peut se résumer à une inégalité croissante depuis des années, devenue souvent insurmontable dans la capacité à quitter le quartier-ghetto. Au point de départ, dans les années 1970, les niveaux socioéconomiques et d’instruction des « Français de souche », mais aussi rapidement ceux des immigrés d’origine européenne, sont dans l’ensemble bien plus élevés que ceux des immigrés maghrébins et subsahariens. En proportion, ces derniers sont bien plus violemment touchés par la crise économique, la désindustrialisation et le chômage. Leurs ressources économiques sont bien moindres, ce qui rend la recherche d’un logement hors du parc HLM très difficile. La taille des familles, plus importante encore aujourd’hui, renforce cette difficulté. Et les discriminations raciales, massives de la part de propriétaires refusant de louer à des Noirs et des Arabes, et exceptionnellement de maires de communes préemptant systématiquement les maisons que ces derniers envisagent d’acheter, rendent finalement le projet de quitter le quartier quasi impossible. L’homogénéisation sociale par le bas du quartier et son image croissante de quartier d’immigrés (noirs et arabes) renforcent son image répulsive, ce qui se traduit par l’arrivée de familles toujours plus mal en point que celles qui partent et par des discriminations à l’adresse de plus en plus importantes, qui rendent l’accession à un emploi presque impossible et même aux supermarchés de certaines communes où les chèques de personnes habitant certaines cités sont refusés.

Dans un second temps, la fuite s’observe aussi aux marges des grands ensembles, ce qui permet aux familles les mieux loties d’emménager dans les pavillons désertés par les « Blancs ». Dans certains cas, et notamment en Seine-Saint-Denis, ce sont des communes entières qui sont progressivement considérées comme des ghettos. Le cas de Clichy-sous-Bois est certainement le plus illustratif. La concentration de grands ensembles et de logements sociaux y est telle que la fuite s’observe au niveau de la commune entière et même des territoires limitrophes des communes voisines.

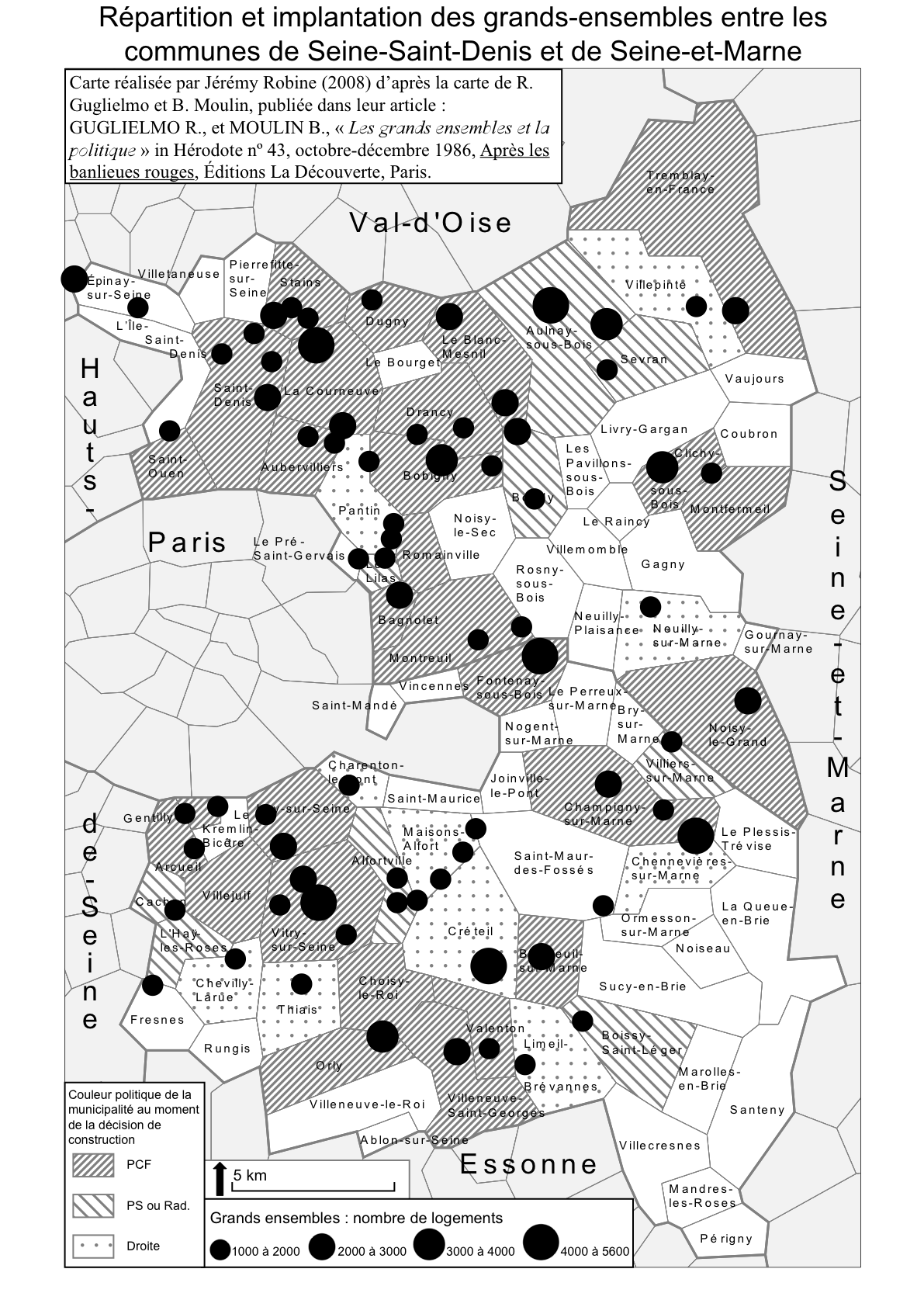

Mais l’implantation et la concentration des grands ensembles ne sont pas le fruit du hasard. Raymond Guglielmo et Brigitte Moulin affirment que « la géographie des grands ensembles est donc bien avant tout une géopolitique, parce qu’elle est principalement le produit de stratégies politiques ». Il s’agit en l’occurrence de stratégies du pouvoir gaulliste visant à concentrer dans un nombre restreint de territoires les électeurs du PCF, quitte à leur donner des bastions imprenables, afin d’éviter que des villes de droite, en particulier en banlieue parisienne, ne basculent au PCF. En outre, les municipalités de droite ne veulent pas d’immigrés tandis que le PCF, dans un premier temps, est favorable à l’implantation de grands ensembles sur le territoire des communes qu’il dirige, ceux-ci signifiant à la fois une amélioration des conditions de logement des ouvriers et un renforcement de leur emprise électorale. La carte qu’ils avaient produite à l’appui de leur thèse est particulièrement parlante, aussi est-elle reproduite ci-dessous, à la page 190. Elle représente la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Les stratégies de pouvoir alors mises en oeuvre par les gaullistes et les communistes montrent que l’argument sur l’autoregroupement des Français noirs et arabes ne tient pas, et que, si des solidarités entre personnes de même origine ont pu se développer, c’est avant tout du fait d’un processus subi. Assia Mélamed, dans une thèse soutenue en 1998 sur Clichy-sous-Bois, parvient aux mêmes conclusions et insiste sur le déroulement d’un processus voulu et soutenu par l’État contre une municipalité communiste qui s’y est rapidement opposée.

En outre, dans un article d’Hérodote, j’ai montré comment le ghetto lui-même devient un territoire qui fait l’objet de stratégies de pouvoir. L’enjeu est la représentation légitime exclusive de la population ainsi « ghettoïsée ». Bernard Alidières, quant à lui, a montré la précocité des phénomènes de délinquance touchant les enfants d’immigrés dès les années 1970 à Tourcoing et à Roubaix. Il a démontré que l’explosion de la petite délinquance, celle de l’insécurité quotidienne, s’est produite entre 1979 et 1983, certains types de délit étant multipliés par dix, comme les cambriolages. Il constate surtout que les territoires où le Front national obtient des scores élevés correspondent à ceux qui cumulent deux caractéristiques : forte proportion de population d’origine étrangère et fort taux de délinquance. Plutôt que le chômage ou que la seule présence d’immigrés qui ne suscitent pas nécessairement un fort vote FN, ce sont bien des phénomènes locaux de forte délinquance des enfants d’immigrés qui expliquent les scores localement très élevés du FN. La brusque explosion du vote Front national au début des années 1980 a ainsi des racines anciennes dans la vie au niveau local et dans les stratégies menées sur ces territoires. Elle a également d’autres racines plus anciennes encore, que j’évoquerai plus loin.

L’impact de la géopolitique externe à partir des chocs pétroliers

À partir du premier choc pétrolier, des éléments externes, de plus en plus nombreux, vont progressivement venir s’ajouter au problème territorial et urbain initial, et le complexifier au point de le rendre en partie illisible. La crise économique déclenchée par le choc pétrolier aboutit rapidement à un problème de chômage de masse. Cela va renforcer l’idée que les immigrés prennent le travail des Français, ce dont va profiter le Front national. Paradoxalement, cela va aussi permettre la diffusion de la représentation de l’immigré oisif, vivant des allocations familiales et des Assedic. En outre, pour une partie de la population française déjà hostile aux « Arabes », il est évident que la crise, le chômage et tous les problèmes qui vont avec leur sont imputables. Ensuite viennent le second choc pétrolier après la Révolution islamique iranienne et la guerre Iran-Irak, puis la prise d’otages français pendant la guerre du Liban en 1982. Ces événements vont accroître l’hostilité envers les « Arabes » auxquels sont assimilés les Perses (Iraniens). En fait, tous sont identifiés aux Maghrébins, et plus précisément à l’Algérien, qui est l’image connue des Arabes et des musulmans et, pour certains Français, une figure détestée depuis l’indépendance algérienne. Entre décembre 1985 et septembre 1986, treize attentats islamistes à Paris, causant treize morts en tout, viennent encore appuyer la représentation d’une menace arabe.

Dans un second temps, le sentiment d’une menace arabe ressentie par des Français « de souche » se double d’un sentiment éprouvé par les jeunes Français issus de l’immigration postcoloniale d’une hostilité de la France à leur encontre. En France, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives de 1986, Jacques Chirac développe un discours hostile aux enfants de l’immigration, affirmant que le droit du sol, qui va les rendre français, met en danger l’identité nationale. Il affirme ainsi : « Il y a un type, Le Pen, que je ne connais pas et qui n’est probablement pas si méchant qu’on le dit. Il répète certaines choses que nous pensons, un peu plus fort et un peu mieux que nous, en termes plus populaires » (Entretien avec Franz-Olivier Giesbert, 22 juin 1985) et : « S’il y avait moins d’immigrés, il y aurait moins de chômage, moins de tension dans certaines villes et certains quartiers, un moindre coût social » (Libération, 30 octobre 1984). La plate-forme électorale RPR-UDF de 1986 comporte un chapitre intitulé : « Une communauté nationale mieux affirmée dans son identité ». Après la victoire de la droite, le gouvernement Chirac engage, sous la houlette de Charles Pasqua, une réforme du Code de la nationalité qui n’échouera qu’à cause de l’assassinat d’un jeune Français d’origine algérienne, Malik Oussekine, par la police au cours d’une manifestation étudiante à Paris.

Gérard Noiriel explique dans un ouvrage paru en 2008 à la suite de l’élection présidentielle que cette réforme du Code de la nationalité ne pouvait toucher les enfants d’Algériens, Français de naissance en vertu du double droit du sol (nés en France de parents étrangers (depuis l’indépendance algérienne en 1962) mais euxmêmes nés en France (l’Algérie avant 1962), mais que pourtant les discours politiques les visaient particulièrement. L’échec de la réforme en 1986, loin d’amener à l’apaisement, aboutira à ce que la droite garde ce discours jusqu’en 1993, lorsque revenue une seconde fois au pouvoir à la faveur d’élections législatives, elle mettra enfin en oeuvre cette réforme. Charles Pasqua déclare ainsi à Valeurs actuelles, dans le numéro du 2 mai 1988 : « Il y a sûrement au Front national quelques extrémistes, mais sur l’essentiel, le Front national se réclame des mêmes préoccupations, des mêmes valeurs que la majorité. Seulement, il les exprime d’une manière un peu plus brutale, un peu plus bruyante. [...] Que les électeurs du FN soient préoccupés par les risques qu’une immigration incontrôlée fait courir à l’ordre public et à l’identité nationale me semble légitime, et nous partageons ces inquiétudes. Il faut cependant qu’ils comprennent que nous avons commencé depuis deux ans à redresser la situation. »

La séquence 1988-1990

Ce sentiment d’hostilité de la France envers les Français issus de l’immigration postcoloniale en France n’est évidemment pas partagé par tous les enfants d’immigrés éventuellement concernés. Mais la pression politique liée à la fois aux discours et aux événements internationaux aboutit à ce que peu, parmi les jeunes générations, fassent encore la part des choses, d’autant plus après 1988 et 1990, lorsque la gauche aura « trahi » sur les questions internationales. En effet la première Intifada, à partir de décembre 1987, marque nettement un tournant. Tandis qu’elle est le moment de solidarisation de la jeunesse arabe de France avec les Palestiniens, au nom de l’arabité et de l’islam, dont il s’agit de récupérer le troisième lieu saint, la mosquée d’Al-Qods, elle est également le moment de désolidarisation des Arabes et des Juifs français. D’autres événements comme la guerre de 1967, déclenchée par Israël, n’ont pas eu le même impact, car les jeunes Français issus de l’immigration maghrébine étaient trop jeunes ou même pas encore nés, et celle de 1973 n’avait pas produit d’effet similaire à l’Intifada, notamment parce que déclenchée par les nations arabes.

De 1983 à 1985, les Marches avaient exprimé la demande de reconnaissance des premiers Français issus de l’immigration maghrébine, et la jeunesse française avait répondu à l’appel, arborant massivement à partir de fin 1984 le badge « Touche pas à mon pote ». En 1985, SOS Racisme pouvait encore organiser une manifestation commune pour dénoncer un crime raciste à Miramas dont un jeune Français d’origine algérienne avait été la victime, et un attentat contre un cinéma juif rue de Rivoli à Paris. À partir de l’Intifada, la quasi-totalité des jeunes Français d’origine maghrébine rompent avec les organisations qui ne veulent pas prendre parti pour les lanceurs de pierre contre Israël, tandis que les Juifs exigent au minimum la neutralité. SOS Racisme, qui affirme appartenir au camp de la paix et refuse de se prononcer contre Israël, perd à ce moment une partie importante de ses sympathisants, notamment dans les quartiers-ghettos, et ne les reconquerra jamais.

Peu de temps après, en septembre 1988, Salman Rushdie publie Les Versets sataniques, ce qui déclenche de très violentes réactions dans le monde musulman. C’est l’affaire Rushdie. L’Inde, l’Afrique du Sud, le Pakistan, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Somalie, le Bangladesh, le Soudan, la Malaisie, l’Indonésie et le Qatar interdisent l’ouvrage. Le 14 janvier 1989, le roman fait l’objet d’un autodafé à Bradford au Royaume-Uni. Le 12 février, cinq personnes sont tuées par la police pendant une manifestation à Islamabad. Le 14 février 1989, une fatwa réclamant l’exécution de Rushdie est proclamée sur Radio Téhéran par l’Ayatollah Rouhollah Khomeyni, guide suprême de la Révolution islamique en Iran, dénonçant le livre comme « blasphématoire » envers l’islam. En Occident, Salman Rushdie est majoritairement défendu et trouve le soutien des militants des droits de l’homme. Cette situation est incomprise par une grande partie des Français musulmans, pour qui c’est la démonstration d’une hostilité de l’Occident, et de la France notamment, envers l’islam et les musulmans en général. De la même manière, la première guerre du Golfe en 1990, à laquelle la France participe, apparaît comme la preuve que l’Occident aime les Arabes sous sa domination et leur refuse toute forme de puissance, ce qui relève d’une lecture extrêmement déformée de ce conflit, puisque des armées arabes y ont participé auprès des armées alliées. Cette séquence 1988-1990 est quoi qu’il en soit celle d’une « internationalisation » de la situation des Français issus de l’immigration. Au sentiment d’une hostilité de la société française à leur encontre, ces derniers ajoutent le sentiment d’une hostilité de la France (et de l’Occident en général) envers les Arabes et les musulmans en général, car des rapprochements sont alors faits entre leur situation en France et les situations internationales. Dans les deux cas, Arabes et musulmans sont perçus comme des victimes. C’est à ce moment qu’apparaît l’idée, perçue comme une évidence, que la France et l’Occident n’ont qu’une seule manière de traiter les Arabes ou les musulmans, qu’ils soient en France et français, ou en Europe ou à l’étranger.

En France, pendant toute la période, la progression continue du Front national est ressentie comme une marque supplémentaire de l’hostilité des « Français » envers les « Arabes ». Tandis que les problèmes internationaux se multiplient, compliquant et envenimant le problème posé par l’existence de millions de jeunes Français issus de l’immigration maghrébine, leurs conséquences en France ne se font pas attendre. C’est d’abord le début des affaires de voile à l’école, qui se situent dans le contexte de l’affaire Salman Rushdie. Dès la mi-juin 1989 (soit trois mois avant que n’éclate l’affaire de Creil et quatre mois après la fatwa contre Salman Rushdie), certains médias commencent à parler de filles qui portent « le tchador à l’école ». L’affaire de Creil, première affaire du voile, débute le 18 septembre 1989. Trois jeunes filles de 13 et 14 ans cessent de fréquenter le collège Gabriel-Havez de Creil dans l’Oise (500 élèves musulmans sur 876 et 25 nationalités), sur la demande du principal du collège qui estime dans une lettre aux parents que le voile est une marque religieuse incompatible avec le bon fonctionnement d’un établissement scolaire. Il écrit : « Notre objectif est de limiter l’extériorisation excessive de toute appartenance religieuse ou culturelle. Je vous prie de leur donner la consigne de respecter le caractère laïc de notre établissement. » Les parents des filles portant le foulard ne veulent pas désarmer. Les filles seront exclues de l’établissement. Il y a polémique : Mouloud Aounit, tout juste élu secrétaire général du MRAP, déclare : « Menace sur l’emploi, menace sur la santé, menace sur l’identité culturelle et maintenant menace intégriste. Le racisme commence toujours par chercher des boucs émissaires à des difficultés sociales qui ont des racines économiques et politiques. [...] Pourquoi la pratique de la religion musulmane serait-elle nécessairement intégriste, fanatique, ou intolérante ? » Dans un communiqué de presse, le MRAP dénonce : « En France d’autres communautés manifestent leur appartenance religieuse par le port d’autres symboles, sans qu’elles fassent l’objet de sanction. »

Au niveau international, la menace islamiste se précise pour la France, alors que lors des élections locales de 1990, premières élections libres, en Algérie, le Front islamique du Salut remporte 953 communes sur 1 539 et 32 des wilayat. Le 26 décembre 1991, premier tour des élections législatives, le FIS obtient plus de 80 % des sièges (188 sur 231, contre 15 au FLN et 25 au FFS plus 3 indépendants). Le 11 janvier 1992, l’armée décide de pousser le président Chadli Bendjedid à la démission et d’interrompre le processus électoral. Les assemblées communales et départementales dirigées par les élus du FIS sont dissoutes et les militants et sympathisants de la formation qui vient de remporter le premier tour du scrutin législatif sont emprisonnés ou expédiés dans des camps établis dans le Sud saharien. C’est le début de la guerre civile en Algérie qui fera environ 100 000 victimes jusqu’en 2002.

Enfin, ce climat est renforcé par les deuxièmes véritables émeutes urbaines locales connues en France, entre le 6 et le 16 octobre 1990, après le précédent des Minguettes en 1981. Suite au décès d’un jeune motocycliste lors d’une collision avec un véhicule de police, des affrontements entre jeunes et forces de police ainsi que des scènes de pillage se déroulent à Vaulx-en-Velin (banlieue de Lyon) dans les nuits du 6 au 10. Le 8, Jean Poperen, ministre des Relations avec le Parlement et maire de Mézieux (Rhône), estime que les raisons des incidents survenus à Vaulx-en-Velin sont « les zups inhumaines, le chômage des jeunes et une cohabitation dangereuse entre des communautés diverses ». Le 9, une mission du Conseil national des villes, dirigée par Gilbert Bonnemaison, député PS, et André Diligent, sénateur CDS, est chargée par Michel Rocard de se saisir des situations graves, de les analyser rapidement et de proposer des solutions. Le même jour, Claude Evin, ministre des Affaires sociales et de la Santé, accompagné de M. Bonnemaison et M. Diligent, se rend sur les lieux et confirme la volonté du gouvernement d’élucider les circonstances de l’accident ; il déclare vouloir renouer le dialogue avec « les jeunes dont l’appel a été entendu ». Le 10, à l’Assemblée nationale, M. Rocard affirme sa volonté de poursuivre les efforts en matière d’urbanisme notamment à l’encontre d’une « certaine forme d’architecture quasi concentrationnaire dans sa nature et criminogène dans ses résultats ». Ces émeutes à Vaulx-en-Velin inaugurent une série d’affrontements liés aux bavures policières, ou en tout cas à des faits considérés comme tels.

Ces émeutes marquent un tournant, en matière de violence urbaine, par leur intensité, leur durée, parce qu’elles sont pour la première fois de véritables affrontements avec la police, et surtout parce qu’elles ne seront que les premières d’une série : alors qu’aucun phénomène de ce type n’avait eu lieu en dix ans, des émeutes locales auront désormais lieu plusieurs fois par an, à Sartrouville et à Mantes-la-Jolie dès 1991, par exemple. Dans l’essentiel des cas, c’est la mort d’un ou plusieurs adolescents dans des circonstances impliquant la police (généralement accident de la circulation ou poursuite, et exceptionnellement homicide volontaire dans un commissariat ou lorsqu’un barrage routier est forcé).

Tous ces éléments montrent comment le conflit géopolitique qui s’organise autour de la définition de la nation française et de la place en son sein des enfants de l’immigration en provenance du Maghreb et d’Afrique subsaharienne est profondément lié au problème de l’existence de ghettos urbains et aux évolutions tant de la situation sur le terrain que des représentations des identités, en rapport avec des événements géopolitiques survenant ailleurs dans le monde. À mon sens, un dernier ensemble d’éléments doivent être pris en compte pour comprendre la situation. Il s’agit de ce qui concerne directement l’histoire, celle de l’idée de nation en France et celle du « couple » franco-algérien.

Les représentations des identités et de la nation

L’histoire de la nation

Sans revenir longuement aux fondements de l’idée de nation, il faut rappeler qu’elle a d’abord été l’instrument du camp progressiste contre l’Ancien Régime et les monarchistes. À la fin du XIXe siècle, une mutation importante se produit. L’affaire Dreyfus, la révolution industrielle et la montée en puissance du mouvement ouvrier ont modifié la physionomie de la gauche, qui a délaissé l’idée de nation et lui a massivement substitué l’identification à la classe prolétaire, cette nouvelle identification ayant eu une fonction équivalente de désignation et de cohésion du groupe. À droite, et dans le contexte de l’installation de la République, un grand compromis est passé entre les monarchistes, qui se rallient au régime républicain, et les républicains, qui réhabilitent la religion catholique. À partir de ce moment, la nation devient progressivement une idée de droite, contestée par la gauche, devenue internationaliste, qui y voit une illusion créée par la bourgeoisie pour diviser le prolétariat. Mais cette condamnation de l’idée de nation est loin de produire les effets escomptés dans le prolétariat.

La période allant de la guerre de 1870 à la Première Guerre mondiale est très intéressante de ce point de vue. Alors que les mouvements ouvriers et socialistes sont en progression constante, l’idée nationale atteint elle aussi son paroxysme, grâce au travail des « hussards noirs ». Et Jaurès, avant d’être assassiné, peine à forger une idée du « patriotisme » qu’il compte opposer au nationaliste Barrès, qui l’accuse avec succès de ne pas aimer la France. Après la Grande Guerre, la gauche est presque exclusivement internationaliste et se concentre sur les questions sociales, tandis que la droite incarne l’idée nationale et se préoccupe de sécurité (extérieure et intérieure). Dans toute cette période, la France reste une grande puissance et les Français peuvent se sentir fiers de leur nation. L’empire colonial progresse constamment à la fin du XIXe siècle, et plus lentement jusqu’en 19111912 et le protectorat sur le Maroc.

Mais la Seconde Guerre mondiale va tout changer. La nation française est une idée malmenée dans la seconde moitié du XXe siècle. Il me semble que, malgré une reprise démographique et un formidable rattrapage économique grâce notamment à l’aide américaine, il a fallu à la France passer brutalement du statut de grande puissance, deuxième empire colonial mondial, à celui de puissance moyenne. Plusieurs événements successifs expliquent que la France a connu à partir de 1945 une crise d’identité, liée à la perte du statut de grande puissance : la faiblesse démographique française au début du XXe siècle (l’ampleur du babyboom n’est pas perçue avant les années 1960), la défaite de 1940 et le régime de Vichy, la faiblesse relative de son économie face à l’Allemagne vaincue ou au Royaume-Uni, la défaite d’Indochine, puis la catastrophe de la guerre d’Algérie et de la perte de tout l’empire qui en résulte. Jusqu’en 1968, de Gaulle parvient dans l’ensemble à masquer cet affaiblissement de l’idée de nation, tandis que la puissance du mouvement ouvrier et du PCF permet que la conscience de classe se substitue provisoirement à l’identification nationale. Mais la crispation autour de l’idée de nation se révèle par exemple dans l’attitude de De Gaulle, notamment vis-à-vis de la CEE.

Tous ces éléments ne concernent en rien l’immigration. Mais ils permettent de comprendre qu’au sortir de la guerre d’Algérie, déclenchée sous un gouvernement dirigé par des membres de la SFIO, l’idée nationale était très affaiblie en France. Des intellectuels déclaraient d’ailleurs caduque l’idée même de nation. Si la faiblesse de l’idée nationale est le résultat d’un long processus, le coup de grâce semble, pour de nombreux Français, être venu - encore eux, ou plutôt déjà eux - des « Arabes ». Ce sont eux qui sont rendus responsables de l’expulsion de la France d’Algérie et, de ce fait, de toute l’Afrique.

Nation(s) et cohabitation

Après la guerre d’Algérie, les pieds-noirs sont rapatriés entre 1962 et 1965. À partir de ce moment, les difficultés de la cohabitation, en France, entre Français et Algériens prennent une ampleur nouvelle. La guerre d’Algérie a été particulièrement cruelle et violente, et les haines et rancoeurs sont tenaces, non seulement pour les Algériens et les pieds-noirs, mais aussi pour le million de Français qui ont combattu le FLN. Or, contre toute attente, les Algériens présents en France ne repartent pas en Algérie et, paradoxalement, le mouvement migratoire continue à s’accentuer. Cela est en bonne partie dû aux rivalités, au sein du mouvement national algérien, entre FLN et MNA, puis au sein du FLN. La violence interne au mouvement national algérien et les purges obligent des nationalistes et des combattants de l’indépendance à se réfugier ou à rester en France. Il est d’autant plus difficile pour ces Algériens souvent nationalistes d’être contraints à résider dans le pays colonisateur contre qui vient d’être menée une guerre totale. Pour les rapatriés, la présence de ces Algériens est particulièrement incompréhensible et inacceptable. Selon Benjamin Stora, la fin de la guerre d’Algérie n’a pas permis la cicatrisation des plaies en France, et aucun consensus n’a été trouvé à propos de l’indépendance algérienne avant plusieurs années. Or il se trouve que, dans le contexte de la crise du logement, rapatriés et immigrés maghrébins doivent bien souvent habiter les mêmes grands ensembles.

Pour les Français, après la guerre d’Algérie, il faut donc vivre avec les « Arabes », ceux-là mêmes qui n’étaient presque rien en Algérie, ceux avec qui vient d’avoir lieu une guerre si cruelle, et qu’on tient souvent pour responsables de la perte de l’empire et de la puissance nationale. Là où les immigrés et les rapatriés sont les plus nombreux au sortir de la guerre d’Algérie, dans le Midi, les incidents violents et les « ratonnades » se multiplient. La situation deviendra bien pire encore lorsque se feront sentir conjointement effets de la crise économique et suppression des bidonvilles. Benjamin Stora explique qu’après la guerre la France a pris des lois d’amnistie, tout en refusant le terme « guerre d’Algérie ». Combinées à l’absence de consensus sur l’indépendance algérienne, de nom breux Français restant partisans de l’Algérie française, ces lois et celles de 1974 et 198210 [10] favorisent l’amnésie. C’est cela qui favorise le retour, après coup, de mémoires conflictuelles.

Du côté des Algériens, auxquels sont rapidement assimilés tous les Maghrébins (les « Arabes »), puis l’ensemble des migrants postcoloniaux venus d’Afrique, l’hostilité dont ils font l’objet renforce leur mal-être. Ils ont du mal à expliquer à leurs enfants le sens de leur présence en France. Ils tiennent un discours paradoxal, entre amour de la patrie algérienne où ils ont longtemps investi tout ce qu’ils gagnaient (en particulier pour construire, année après année, de vastes maisons), critique de leur situation en France, et enracinement en France à mesure que les crises politiques se succèdent en Algérie et que le pays s’enfonce dans les difficultés économiques.

Les bilans divergents de la migration selon les générations

L’idée des bilans divergents de la migration recouvre le constat que le problème à bien se sentir français, en réalité ne vient pas du fait que sur une, deux ou trois générations la migration aurait un mauvais bilan économique et social, ou même éducatif et professionnel : les élèves très moyens en ZEP ont un niveau scolaire en général supérieur à celui de leurs cousins dont les parents sont restés au pays. Il en est de même de tous les maux des zones dites sensibles : le logement est meilleur, le pouvoir d’achat et l’inclusion dans la société de consommation sont incomparables, sans parler des droits et libertés liés à la démocratie. Enfin, et c’est essentiel, les perspectives d’avenir de la jeunesse restent bien meilleures, même dans les pires cas français. Mais le répéter n’a aucun effet sur la plupart des enfants de l’immigration. Car les discussions sur le terrain montrent qu’ils sont nombreux, notamment chez les jeunes hommes, à reprocher implicitement à leurs parents le choix de la migration. Le bilan est objectivement bon, mais la migration reste une faute, une meurtrissure, une histoire personnelle et familiale subie comme une violence, qui déclenche en retour la violence.

A contrario, il semble, du moins pour l’instant, que les enfants d’immigrants en provenance des anciennes colonies françaises d’Indochine font une évaluation plus objective du bilan de leur migration. Mais il faut rappeler que, dans le cas des Noirs et des Maghrébins, la divergence des bilans de la migration ne concerne pas les migrants eux-mêmes, mais uniquement leurs enfants et petits-enfants. Il y a même en général une forte divergence d’appréciation entre la génération migrante et les suivantes. Dans le même ordre d’idées, les jeunes immigrants récents ont également pour leur quasi-totalité une vision globalement positive de leur migration. Or la seconde génération d’origine de l’ancienne Indochine ne constitue pas (encore ?) un groupe social comparable aux secondes générations maghrébines ou noires.

Il semble très difficile de discerner la part des différents facteurs dans le fait que le bilan « éprouvé » de la migration des Maghrébins en particulier, et des Noirs de plus en plus, reste massivement figé sur « très mauvais ». Si l’on aborde cette question avec les intéressés, il apparaît que la référence utilisée par les Français issus de l’immigration (par opposition ici aux migrants eux-mêmes) pour évaluer la migration d’une famille n’est - sauf exception - pas la vie de ceux qui sont restés, mais la vie des Français « de souche ». À ce propos, il est surprenant de constater que le standard de niveau de vie des Français est souvent très largement surévalué, notamment par les plus jeunes : à entendre une grande partie de ceux-ci, chaque Français posséderait une voiture neuve et une télévision à écran plasma, plusieurs ordinateurs et consoles de jeu, des vêtements de grandes marques... Je crois que cela est un effet de l’isolement social produit par le ghetto, et de l’exposition dans les séries télévisées ou les téléfilms d’une société peu réaliste.

Quoi qu’il en soit, il semble que, pour l’essentiel de ceux des Français qui vivent dans les quartiers-ghettos, le fait que leur situation économique, sociale et culturelle soit bien meilleure que ce qu’elle aurait été si leurs parents ou grandsparents n’avaient pas immigré n’a aucune importance. Pour eux, ce qui compte, c’est que la ségrégation et les discriminations les amènent à se considérer comme dominés. Mieux vaudrait-il alors être au Maghreb, plus pauvres et moins éduqués, mais égaux à tous les autres ? est-on tenté de demander. Bien entendu, cette per spective n’emporte pas les foules, bien que chaque année quelques milliers de jeunes Français issus de l’immigration tentent le retour au pays.

| Portrait des Algériens de retour au pays selon une étude du CREAD Alors que des centaines de jeunes chantent dans les stades et ailleurs que « mieux vaut avoir un visa et déchirer les papiers algériens », beaucoup d’émigrés choisissent de faire le chemin inverse et de revenir au pays. Pourquoi le font-ils ?Quel est leur profil ? Que deviennent-ils en Algérie ? Une étude réalisée par le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) dresse le portrait de ces Algériens qui reviennent au bercail. La tendance des Algériens de retour au pays s’est nettement accélérée ces dernières années. Alors que le volume moyen de retour des ressortissants algériens,en 1998, était de l’ordre de 2 600 personnes par an (selon le recensement général de lapopulation et de l’habitat), il est estimé aujourd’hui entre 5 000 et 6 000 personnes(d’après les douanes). À quoi peut-on imputer cette tendance ? À l’amélioration dela situation sécuritaire et économique en Algérie ? À la politique très restrictiveenvers les émigrés menée par le ministre français de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy ?À l’appel de Bouteflika aux ressortissants algériens ? [...]« Algérianité » L’on peut relever dans le rapport du Cread des points qui paraissent assez singuliers. Premier fait curieux : sur l’ensemble des migrants de nationalité algérienne,près du quart (24,2 %) est né à l’étranger. L’un d’entre eux, interrogé sur lesujet, a estimé que son retour était lié à une question d’« algérianité ». Cette frange,issue de la deuxième génération d’immigrés, est généralement jeune (moyenned’âge 26 ans), célibataire (55% de célibataires contre 14 % pour ceux qui sont nésen Algérie) et s’est toujours sentie coincée entre deux cultures. [...] Cette étudepourrait briser de faux mythes selon lesquels les émigrés algériens partent pour nejamais revenir, mais il reste que cette tendance est tributaire de la situation économiquedu pays. Par Amel Blidi, El Watan, 10/09/2006 (extraits) |

Toute la contradiction identitaire liée à la migration réside dans ce problème du bilan de la migration, lequel s’est trouvé aggravé lorsque des discours militants puis universitaires ont commencé, à partir de 2005, à établir un lien de similitude, voire même d’identité pour les plus radicaux, entre la domination actuellement ressentie et la domination coloniale. Ainsi, le problème des bilans divergents de l’immigration amène à penser qu’une amélioration progressive en termes d’insertion ne suffirait peut-être ni à permettre aux enfants de l’immigration de bien se sentir français ni à faire disparaître les violences, violence crapuleuse ou violence dite gratuite, car en fait il s’agirait alors d’une violence « identitaire », c’est-à-dire en réponse à une situation sur le plan identitaire vécue comme une violence.

Il s’agit finalement de poser la question de savoir si et comment la migration peut être vécue comme positive lorsqu’elle a lieu dans l’ancienne métropole coloniale, et son corollaire, la question de savoir si et comment une nation, ancienne métropole coloniale, peut faire une place en son sein aux descendants de colonisés. Dans un entretien enregistré le 15 mars 2006, Hakim El-Karoui répond positivement. Hakim El-Karoui est l’ancienne plume de Jean-Pierre Raffarin à Matignon et le président du Club du XXIe siècle, qui regroupe des enfants de l’immigration qui réussissent - « toute l’immigration », me précise-t-on immédiatement -, parmi lesquels Rachida Dati par exemple. Hakim El-Karoui raconte qu’il a tenté de vivre en Tunisie, mais qu’il y a très vite renoncé à l’épreuve de la réalité. Était-ce trop dur économiquement ? « Non, mais ce n’était vraiment pas ma culture... je suis français moi ! » La migration est vécue positivement si l’on s’est affranchi du lien de fidélité à la nation d’origine. Il semble clair dans le cas de Hakim El-Karoui que l’insertion politique, sociale et économique n’a pu que faciliter le processus de liquidation de la fidélité à la nation d’origine. Son niveau d’instruction et d’insertion lui permet de faire la synthèse entre un lien d’origine dont il peut choisir la forme et l’intensité, et un lien d’affiliation choisi à la France et même à un parti politique particulier. Mais n’est-ce pas l’inverse qui s’est produit, c’est-à-dire que son histoire personnelle et familiale lui aurait donné les moyens d’abord de s’affranchir du lien de fidélité à la Tunisie et, par suite, de réussir son insertion en France ?

Il est en tout cas manifeste que les cas de Hakim El-Karoui, Yazid Sabeg, Malek Boutih ou Rachida Dati ou encore Rama Yade ne sauraient être considérés comme représentatifs des enfants de l’immigration. Pour une grande partie de ceux-ci, cet arrangement personnel avec la double identité ne semble pas être possible, ni vécu positivement. Les discussions prolongées et ouvertes menées sur la question de l’identité avec un certain nombre d’entre eux [11] montrent que beaucoup vivent cette double identité plutôt comme une souffrance. Double identité, ou plutôt, pour ceux-là, identité « ni-ni » que de très nombreux observateurs ont décrite depuis plusieurs années maintenant. Le sentiment exprimé d’être rejeté, étranger, « ici et là-bas » montre que la même configuration qui permet aux uns de se considérer riches d’une double identité, contraint les autres à se sentir privés de toute identité. Il me semble que, implicitement, c’est le sentiment d’être un enfant de « traitre » qui se développe parfois. Mais il est difficile de généraliser ce qui ressort de l’intime et peut-être de l’inconscient.

Quoi qu’il en soit, la disparition du panarabisme et la substitution de l’identification musulmane à l’identification arabe sont l’un des facteurs de cette situation et de son aggravation par rapport à la génération des nouveaux Français des années 1980 : l’« infamie » est en partie liée au fait de vivre dans un pays dominé par des non-musulmans et dans lequel il est difficile de maintenir la tradition culturelle. Le rap, cela a été évoqué, exprime le malaise à être français... ou quoi que ce soit d’autre. Le racisme, les discriminations, les discours et les politiques stigmatisante, comme la réforme du Code de la nationalité, ou encore le sentiment de n’être utile qu’aux moments des élections, favorisent ce « phénomène de désidentification », selon P. Weil.

Conclusion : des ghettos dans la nation

Ainsi, des phénomènes très différents - ceux qui concernent l’histoire de la nation française et son histoire coloniale, ceux qui touchent à la réalité urbaine à l’échelle locale, et d’autres se déroulant partout dans le monde - peuvent interagir ensemble pour créer, en France, ce qui semble être un soudain problème géopolitique. Pour comprendre l’idée que la nation française serait menacée et que l’« identité nationale » serait mise en danger par la présence de nombreux Français issus de l’immigration postcoloniale, idée qui semble être tout à coup devenue hégémonique ou presque, il a fallu remonter le temps, tout en changeant de niveau d’analyse, et mobiliser des événements qui n’avaient a priori rien à voir avec le sujet.

Il a fallu analyser tout d’abord le contexte politique précédant la campagne présidentielle, marqué par la guerre des mémoires, pour en venir aux émeutes de 2005. Celles-ci ne peuvent être sérieusement appréhendées qu’au prix d’un détour par l’histoire des ghettos (en l’occurrence trop rapide), qui conduit au problème de la cohabitation dans les grands ensembles après la guerre d’Algérie, et, par suite, en étudiant l’histoire de l’idée de nation et le problème des identités postcoloniales en France. Ce n’est qu’au terme de ce parcours que se révèle un ensemble cohérent et compréhensible, à même d’expliquer le succès de la stratégie politique de Nicolas Sarkozy en 2007 autour de l’identité nationale.